可以这么说,杨靖宇将军测试出了中国抗日将士抵抗的极限。

1931-1945期间的关外和关内基本就是两个相互隔绝的战场,两个战场之间基本不存在任何联系和支援。因此我们实际可以把1931年之后关外由东北义勇军/抗联主导的抗日战争单独拆出来作为一场独立的战争,姑且称之为“东北抗日战争”。

从这个视角来看,如果把“东北抗日战争”看作一场单独的战争,那么这场战争毫无疑问是中国战败了。

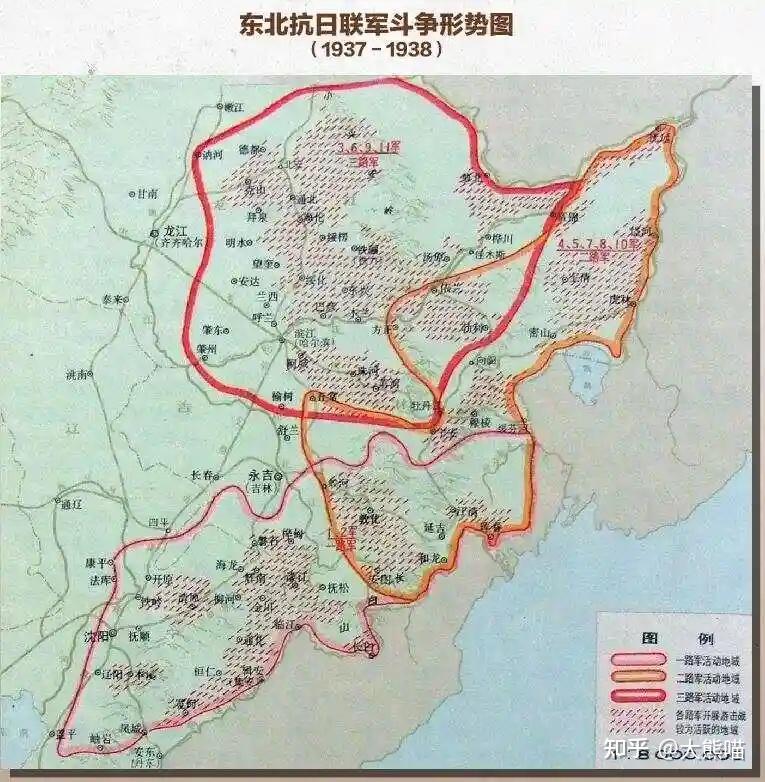

1936年,巅峰时期的东北抗日联军有11个军,分别编为3路军,人数最多时高达3万多人。经过4年的战斗,到1940年末,第1路军只剩下不到100人,第2路军只剩下400多人,第3路军只剩下200多人。先后战死师级以上干部120余人,军级以上干部40余人。11个军的军长中,死亡7人,叛变2人,仅有2人存活,高级干部基本损失殆尽。

抗联无论是军队的折损率还是高级干部的伤亡率都极其惊人,到1943年,残存的抗联部队退入苏联境内重新整编成88教导旅的时候,原先3万人的队伍一共就剩下380人,存活率1%。

东北抗联的主力在1940年基本折损殆尽,之后东北境内已经基本没有抗联活动。从军事角度来看,我们可以说东北抗联在1940年之后就已经全军覆没,关外的抗日斗争至此已经完全失败。

如果说抗日战争的难度是地狱级,那么东北抗日战争的难度就是地狱的平方,所有其它战场上的中国军人遇到的困难因素,东北战场上全部都有,而且全是极限难度。

关内的抗日战争尽管同样艰苦,但是所有在关内抗战的中国军人,无论处境如何艰难,但始终还能看到胜利的希望,还能得到其它战场上的战友的援助,还拥有广阔的后方,统一的领导,最起码也能听到其它战场上的战友们的消息。

而关外的抗联将士们,在东北的冰天雪地里,孤立无援,忍饥挨饿,面临着最悬殊的敌我力量对比,和最恶劣的生存环境,他们和其它战场的战友完全隔绝,得不到任何支援,没有任何后方,没有统一的指挥,甚至得不到任何同志的消息(中共满洲省委在抗战初期就被破坏了,整个抗战期间抗联和中央基本没有任何联系)。更重要的是到最后他们已经失去了胜利的希望。所有人-包括他们自己在内,都已经看不到获得胜利的任何可能性了。

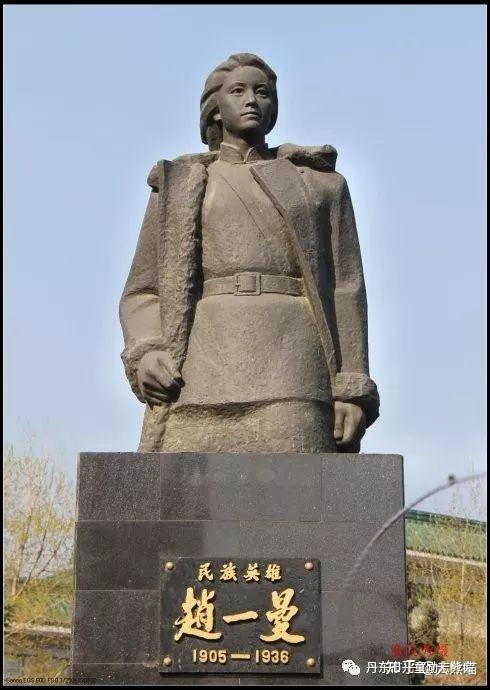

以杨靖宇、赵尚志、赵一曼为首的抗联将士们,向所有人展示了,即使在这种极端困难、毫无希望的情况下,他们仍然可以继续坚持战斗下去。即使意识到了抵抗毫无希望,失败已成必然,他们仍然不会投降,不会放弃,他们仍然会拼尽的最后一丝力量,和侵略者周旋到最后一刻。

正是他们的失败,正是他们在毫无希望的绝境中的苦苦坚持,让我们看到了中国人民的抵抗意志和决心能够达到怎样的极限,让我们看到了即使处于完全无法逆转的绝境,即使已经完全丧失了胜利的希望,中国人仍然会有人继续不屈的抵抗下去。

他们证明了中国人可以为了抵抗侵略者做到怎样的地步。他们证明了哪怕美国和苏联没有下场,哪怕日本的力量再强大十倍,哪怕中国最后战败了,依然会有人继续坚持与侵略者战斗到最后一刻。

在东北这个孤立的战场上,那些在绝境中奋战到最后的抗联将士们,才是中国人民抵抗意志的缩影。

没有人比他们更苦,没有人比他们更难,没有人比他们更绝望,但他们依然坚持战斗到了最后一刻。

他们最后确实失败了,但这样的失败,比成功的光芒更加耀眼。